Карл Брюллов – русский Рафаэль. Часть первая.

Вот уже почти два века К.Брюллов вызывает восторг одних и резкое неприятие других; менее всего приходится говорить о почтительном равнодушии, и в этом — главное свидетельство жизненности его искусства. Истоки полемики восходят к середине XIX века, когда решался вопрос о путях развития национальной живописи: «истинным» считалось творчество Александра Иванова, «ложным» — Карла Брюллова. М. С. Тургенев как то даже произнес: «…художество у нас начнется только тогда, когда Брюллов будет убит…» Такое отношение к Брюллову объяснимо лишь безосновательным отождествлением его имени со всей Академией художеств и одиозным «академизмом». За годы профессорской работы Брюллова (1836—1849) через его класс прошли сотни студентов, среди них был и великий кобзарь украинского народа – Тарас Шевченко, именно Карл Брюллов когда-то выкупил молодого талантливого художника и поэта из крепачества, затем став его учителем и наставником.

Как то Брюллов вмешался в спор своих учеников о Рафаэле (1851): является ли урбинский мастер «верхом возможного совершенства», или ему следует предпочесть «знаменитых новейших мастеров»? «Все вы заблуждаетесь, — сказал Брюллов, — потому что глядите на дело с ложной точки зрения». И далее он предложил вспомнить, чем была живопись предшественников Рафаэля, сравнить ее с росписями ватиканских Стел, чтобы понять, «какое впечатление должен был произвести Рафаэль на своих современников. Это-то впечатление и должно принять за основание суждений о Рафаэле. С другой стороны, надо быть слепым, чтобы не видеть, что после Рафаэля в живопись вошли новые условия. Необходимо только помнить, что Рафаэль в своих произведениях удовлетворял требования своего, а не нашего века, и что мы не имеем права упрекать его за анахронизмы…»

В 1821 году Карл Брюллов с блеском закончил Академию художеств, получил за годы обучения все возможные ученические серебряные и золотые медали. С этого времени резко обнаруживается независимый и гордый характер художника, не терпящего никакой опеки и творческого принуждения. Подчеркнутый индивидуализм художественного самосознания, полнейшее отсутствие сервилизма в отношениях с сильными мира сего — порождение XIX столетия, с его новыми взглядами на положение художника в обществе. Факты личной биографии К. Брюллова, его поведение, прямые высказывания, стремление к свободе творчества безусловно ставят его в один ряд с такими великими «индивидуалистами» XIX века, как Л.Бетховен, Дж.Байрон и А.Пушкин.

«Итальянское утро» — одна из картин «итальянского» периода художника.

Первое пребывание в Италии (1823—1835) было счастливейшим временем в жизни художника. Прекрасное знание нескольких иностранных языков, общительность, независимость суждений, талант и благожелательность быстро сделали его популярным в многонациональной художественной среде Рима; к его мнению прислушивались, его дружбой дорожили. Целые дни проводит Брюллов в Ватикане: его одинаково изумляют и сверхчеловеческое напряжение искусства Микеланджело, и подлинники античной скульптуры. В 1824 году он пишет брату: «Ах, Федор, это надо видеть, а не описывать. То, чем мы восхищаемся в гипсе, то в мраморе поражает! Сквознота мрамора делает все нежным, и Лаокооп в гипсе кажется почти без кожи в сравнении с оригиналом…»

Главным «учителем» Брюллова в первые годы итальянского пребывания становится Рафаэль. По заказу петербургского Общества он исполняет копию «Афинской школы», лучшее из рафаэлевских ватиканских фресок. Множество художников XIX века, копируя великого мастера, пыталось проникнуть в секреты гармонического совершенства его композиций, но «один только Брюллов скопировал Рафаэля», по лаконичному замечанию Л.Г.Венецианова (в 1839 году Л.Иванов в письме к отцу пишет еще определеннее: «.„копия Брюллова есть самая лучшая, не только у нас, но и где бы то ни было»). Сквозь плохую сохранность фресок в Станцах русский мастер сумел увидеть (и сознательно усилить) свежесть и чистоту палитры оригинала. Стендаль в своих «Прогулках по Риму» (1828) описал подробно, как он и его спутники «с первого же взгляда уловили оттенки в выражении действующих лиц этой картины благодаря копии в размере подлинника, которую пишет какой-то русский художник…

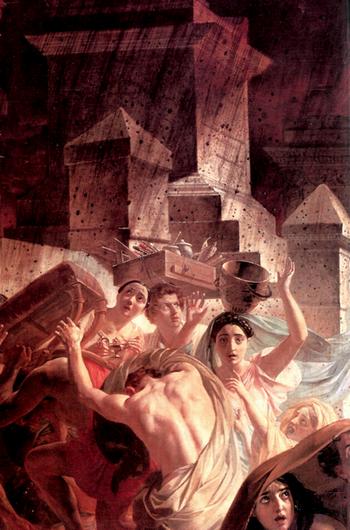

Нет оснований преувеличивать влияние Рафаэля на зрелое творчество Брюллова: художник решительно отвергал всякую подражательность, эпигонство и всегда напоминал своим ученикам, что они «сами живут в другой век, имеющий другие идеи и интересы… сами имеют свои собственные УМ и ЧУВСТВО». Лучше всех такое соотношение «ученичества» и оригинального творчества выразил Л. С. Пушкин (еще до знакомства с художником): «Брюллов, усыпляя нарочно свою творческую силу, с пламенным и благородным подобострастием списывал Афинскую школу Рафаэля. А между тем в голове его уже шаталась поколебленная Помпея, кумиры падали, народ бежал по тесной улице, чудесно освещенной Вулканом».

Упомянутое поэтом главное и наиболее известное из всех произведений Брюллова было написано по заказу мецената А.Н.Демидова в 1830—1833 годах; обрамлением ему служат многочисленные портреты и сцепы из «итальянской жизни», снискавшие славу художнику еще до появления «Последнего дня Помпеи». Успех этой картины «был, можно сказать, единственный, какой когда-либо встречается в жизни художников. Это великое произведение вызвало в Италии безграничный энтузиазм. Города, где картина была выставлена, устраивали художнику торжественные приемы…» (из воспоминаний брюлловского ученика Г. Г. Гагарина). Сохранился отзыв старого Вальтера Скотта, который провел перед «Помпеей» в брюлловской мастерской более часа: «Это не картина, это целая поэма». Летом 1834 года картина, подаренная Демидовым Николаю I прибыла в Петербург и была выставлена в Эрмитаже: триумф на родине был не менее впечатляющим, чем в Риме, Милане и Париже. Современниками и потомками написано об этой картине так много, как, вероятно, ни о каком другом произведении русской живописи. К сказанному о «Последнем дне Помпеи» нечего добавить; важнее задаться вопросом: почему картина Брюллова, темой для которой послужили события почти двух тысячелетней давности, встретила такое всеобщее понимание и оказалась созвучной своей эпохе?

Тридцатые годы 19-го века — безусловно, одна из самых мрачных страниц в новейшей истории не только России, но и Европы. Трагически-обреченный мятеж на Сенатской площади 14 декабря 1825 года и последовавшие за ним казни, ссылки, изгнания из страны, подавление свободомыслия; Июльская революция 1830 года во Франции, неудача польского восстания 1830—1831 годов, поражение революционного движения карбонариев в 1831 году в Италии породили ту тревожную атмосферу, которую не могли не ощущать все чуткие люди, в первую очередь — обладавшие даром художественного предвидения. Один из самых проницательных свидетелей эпохи Л.П.Герцен писал о николаевской России: «Внутри государства совершалась великая работа, — работа глухая и безмолвная, но деятельная и непрерывная; всюду росло недовольство…» Отзвуки происходящих на родине событий после 1825 года доходили до Брюллова в виде многозначительных умолчаний в получаемых письмах, в рассказах приезжающих из России соотечественников.

Мысли о России никогда не оставляли его («…кажется все вокруг умирающим для тех, кто думает о родине»). Будучи художником, Брюллов мог выразить свое отношение к проблемам, которые не могли не занимать его мысли — как человека, неразрывно связанного с русской культурой, — только в иносказании.

Исторический жанр оставался в то время главенствующим в европейской живописи; взамен «частного» и «случайного» (в портрете либо жанровой картине) именно он мог предложить универсальное, всеобъемлющее решение важнейших вопросов бытия. Лучшие из исторических полотен Э.Делакруа, Т.Жерико, Ф.Гойи мифологизировали изображаемый сюжет, придавали ему общечеловеческий, актуальный для своего времени смысл. Фантазия Брюллова также мифологизирует изображаемое; как всякое значительное произведение искусства, картина наделена смысловой многозначностью. Гибель античного мира (один из излюбленных мотивов художественного переживания в искусстве и литературе XIX — начала XX века), обреченность цивилизации перед лицом слепой и страшной стихии — эти темы прочитываются в брюлловском произведении прежде всего.

Бесполезно оценивать «Последний день Помпеи» только с археологической точки зрения — соответствие описанию извержения Везувия (79 год нашей эры) в письмах Плиния Старшего, подлинность облика Улицы Гробниц, проходящей за городской стеной, где происходит последний акт трагедии Помпеи. В отличие от большинства исторических картин, прославляющих деяния известных героев, единственным героем «Помпеи» является народ, безымянные жертвы катастрофы (среди них — сам Брюллов, в образе молодого художника). С лаконичным даром драматурга автор обрисовал психологические связи между персонажами; главное, что объединяет их всех, — душевное благородство, стойкость перед лицом несчастья. В этом смысле антипод «Помпеи» в русской живописи — «Медный змий» (1827—1841) Ф. А. Бруни, с его атмосферой парализующего страха, бессилия и религиозного фанатизма. Человеческое достоинство как наибольшая ценность в любых испытаниях, высокий этический пафос — вот, вероятно, основной моральный урок картины Брюллова.

Современность такого прочтения трагедии Помпеи и зашифрованную связь его с мрачной российской действительностью точно выразил А.И.Герцен: герои картины Брюллова «падают жертвами дикой, тупой неправой силы, всякое сопротивление которой было бы бесполезно. Таково вдохновение, почерпнутое в петербургской атмосфере».

Все творчество Брюллова приходится на сложный, переходный, стилистически изменчивый период европейского искусства XIX века. В «Последнем дне Помпеи» найдено идеальное равновесие между традициями позднего классицизма, с его композиционной и драматургической законченностью, точностью рисунка, совершенством пластической формы, и чисто романтической повышенной эмоциональностью самой живописи, предпочитающей сильные эффекты движения и освещения, «оркестровую» звучность колорита. Классицистическая рассудочность, подчинение эмоций разуму, вся условная «кодификация» сильных эмоций (ужаса и сострадания) в точно найденных жестах, позах, мимике героев удивительно сочетаются в картине с утопической верой романтизма в безграничную свободу личности, стремлением к недостижимому идеалу, к недосказанности художественных образов.

Судьба романтизма в России была проблематичной уже для современников: «я заметил, что все имеют у нас самое темное понятие о романтизме», — писал А.С.Пушкин. Только сейчас русский романтизм — и место в нем К.Брюллова — получили достаточно исчерпывающее истолкование. Условия, в которых он расцвел в России, с ее особым пониманием свободы личности и творчества. отличают русский романтизм от европейского (с его бунтарским, часто революционным пафосом): иносказание, сложный подтекст, использование классических формул (все это — в брюлловской «Помпее») либо уход в исключительно «личностную» сферу творчества, бегство за границу, даже мрачное стремление навстречу смерти становятся единственно возможными условиями романтического самовыражения.

Автор: Валерий Кулаков.

P. S. Духи вещают: Подумалось, а ведь еще Карл Брюллов помимо своей чудесной живописи мог бы превосходно заниматься каким-то более приземленным, но все-таки творческим ремеслом. Например, дизайнами интерьеров или художественно расписывать и оформлять разные межкомнатные двери, стены гостиной или даже фасады домов.