Тысяча и одна сказка

Арабский язык — это речевое явление, вернее даже, речевой акт. Прежде, чем золотые письмена запечатлели на стенах Каабы шедевры доисламской арабской поэзии — знаменитые муалаки (буквально «висящие» — по их расположению на стенах святыни) их долгие годы оттачивало живое слово, способное утвердить культурную самобытность одного племени и, принеся ему победу на поэтическом состязании, помочь не без гордости и щегольства поставить под сомнение культурную самобытность других племен, основанную на иных традициях.

И конечно же, вершиной устной поэзии была касида вдохновенная, хотя и обусловленная устойчивой тематикой поэма. Касыда — это знамя племени, страстная проповедь его жизненных идеалов. Духовное единство со своим племенем звало каждого поэта стремится превзойти своих соперников в мастерстве, развивая традиционную поэму, уходящую корнями в саму жизнь. Касыда была способом сохранить в памяти и передать потомкам все то, чем жило племя.

До прихода ислама в джахититской («языческой» или «непросвещенной») Аравии каждый год со всех концов огромного полуострова стекались люди на ярмарку в Указ, где на базарной площади шел обмен не только товарами, но и стихами, которыми поэты зачаровывали шумную, восторженную толпу, обрушивая на нее потоки безумия и мудрости, страсти и безмятежности, ликования и поношений, отчаяния и крепнущей надежды, то с нежностью повествуя о кобыле или верблюдице, то оплакивая потерю возлюбленной, которая еще недавно была смыслом всей жизни, а теперь обратилась в прах. И все это торжество живого слова, этот праздник речи разворачивался на фоне величественных в своей неприкрашенной простоте декораций пустыни с ее песком, ветром и палящим солнцем, на сцене, предназначенной для актеров, которым чужды границы формы. Здесь царила лишь одна форма — звучащее слово человека, дающее ему силу противостоять стихиям. (И только представьте себе, как здорово было слушать все эти истории лежа на каком-нибудь хорошем кокосовом матрасе. И да вы не ослушались, ведь хорошие кокосовые матрасы существовали уже очень давно и сегодня их тоже можно запросто приобрести, но вернемся к нашей основной теме).

Я глубоко убежден, что самый древний язык родился в борьбе с пустыней (не с какой-нибудь конкретной, но с пустыней вообще), как одна из первых попыток защиты и спасения. Это было чудо рождения жизни, таинство, посвящение. Все это лишний раз подтверждает древность арабского языка — одного из праязыков человечества, или, как его называли еще предшественники Массиньона распространившего этот термин, «незапамятной матрицы». Однако незапамятное откладывается в памяти. Арабы, эти изобретатели генеалогии, передавали свое предание изустно, в то время как их ближайшие соседи были, благодаря своей преданности письменным текстам, столь редким исключением, что только они одни и получили загадочное прозвище «книжников». Но настанет день, и арабы тоже войдут в их число, когда Мухаммед подарит им Коран.

Но след, оставленный в душе народа исконной чисто устной традицией, был так глубок, что архангелу Гавриилу пришлось «пересказать» содержание этой книги неграмотному Мухаммеду и сделать его «пророком», чтобы тот мог передать ее людям, читая вслух наизусть строчку за строчкой, стих за стихом, суру за сурой, делая таинственные паузы между стихами, как бы подчеркивающие всю непостижимость чуда, позволяющего слову разорвать замкнутый круг звука. Так стих за стихом, паузу за паузой, суру за сурой передал пророк услышанное им откровение людям, а те — другим людям, пока, наконец, оно не дошло до тех, кто, умея не только писать, но и хранить святыню, запечатлел слово на бумаге.

Так из самых недр устной традиции родилась навеки отмеченная ее печатью книга — Коран, что значит по-арабски «чтение». Именно с Корана начинается история арабо-мусульманской литературы. Его суры, подобно магическому заклинанию, перевели весь культурный процесс в новую фазу, полную видимого динамизма и скрытых возможностей.

Истоки Корана нужно искать в непреходящей первооснове, изначально присутствующей в каждом творении, в любом определении существования, в любой его форме, в установленном от века духе и букве, в идее вечно живого. Начиная с Корана, письменный текст обрел весомость, а живое устное слово, хотя и сохранило свою созидающую, движущую силу, поплатилось за свое совершенство тем, что, запутавшись в силках знаков, само мало-помалу оказалось перенесенным на бумагу. Арабской литературе, не только унаследовавшей богатства греческой и других своих предшественниц, но и самой по праву считавшейся глубокой и обильной талантами, предстояло со временем стать тем сокровищем, которое и расхищенное даст жизнь множеству новых литератур, образующих целые созвездия. Почему мы должны лишать Борхеса, да и не только его, права быть последователем идей Маймонида и Аверроэса, если он сам считает себя таковым? Кроме того, он часто признает, что как рассказчик, многим обязан «Тысяче и одной ночи».

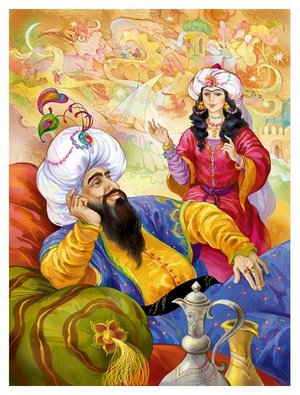

Устная проза тоже, прежде всего — речевое явление. Рассказ и роман появились гораздо позже и имели возможность использовать в своем развитии все количественные и качественные преимущества книгопечатания, утверждая себя как совершенно самостоятельные формы. В арабскую устную традицию рассказ пришел как отголосок традиций самых разных эпох и народов. Арабский мир утверждал себя на развалинах древнейших империй, испытывая влияние самых различных цивилизаций: Ассирии и Вавилона, Афин и Александрии, Средней Азии и Китая, Индии и Персии, а также перерабатывая предания и легенды доисламского Средиземноморья. В довершение всего на самом Аравийском полуострове люди, джинны, духи и всевозможные причудливые и зачастую жестокие персонажи, рожденные безудержной фантазией, сливались в невообразимом беспорядке в огромную бесплотную фантасмагорию пустыни. И все эти, часто противоречивые, влияния неизбежно сказывались на традиционной арабской устной прозе.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что в «Калиле и Димне» Ибн аль-Мукаффы (ок. 720 — ок. 756) на фоне старых индийских нравоучительных рассказов о животных Бидпая вдруг проступают образы басен то Эзопа, то какого-то другого, быть может китайского, баснописца, имени которого мы не знаем, превращая произведение в ту сокровищницу, из которой мы черпаем и сегодня. Не поражает нас и то, что в описании многих приключений Синдбада-морехода из «Тысячи и одной ночи» узнаешь порой эпизод из «Одиссеи» и словно слышишь меткое словцо остроумного грека. Еще более загадочно из глубинных вихрей времени всплывают в историях, сложившихся в затерявшихся и вновь открытых землях, все эти «запретные пороги», «волшебные границы, которые невозможно перейти», «источники живой воды», «чудесные деревья», добрые и злые духи, а в перипетиях, выпавших на долю Гильгамеша, пока он искал своего друга Эн-Киду, можно разглядеть некоторые черты коллективного воображения, наследниками которого мы все в той или иной мере стали тысячи лет спустя.

Автор: Салах Стетье.