Космос Ван Гога

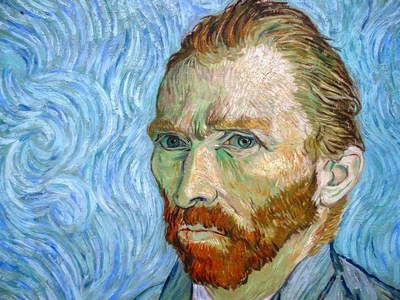

Короткая, до крайности напряженная художественная деятельность Винсента Ван Гога достигла кульминации в 1888 году, когда он перебрался в Арль — городок на юге Франции, в Провансе. Перед тем Ван Гог провел два года в Париже. Парижский период был для него временем широких экспериментов и студий; там он впервые узнал живопись импрессионистов, вошел в круг молодых художников постимпрессионистского поколения, там обрела красочное сияние его палитра.

Париж много дал Ван Гогу, но много и отнял: он уезжал оттуда измученный, с подорванным здоровьем и поколебленной верой в социальную миссию искусства. Расставание с Парижем походило на бегство. На юг художника влекла жажда обновления — и природа Прованса не обманула его ожиданий. Славословиями югу, южному солнцу, южным ночам полны арльские письма.

Прованс означал для северянина Ван Гога нечто большее, чем просто новый ландшафт, — означал долгожданный выход к яркому благодатному свету, под которым, как он надеялся, когда-нибудь расцветет «прекрасное и юное искусство будущего».

Романтически-антропоморфное восприятие природы, искони свойственное Ван Гогу, теперь переросло в чувство одухотворенного космоса — в своеобразный пантеизм. До встречи с Провансом художественное мышление Ван Гога можно было назвать метафорическим, ассоциативным. Наблюдаемое в природе постоянно напоминало ему о людях; старые ветлы — о стариках из богадельни, птичьи гнезда — о крестьянских хижинах, вырванные из земли корни — о судорожной борьбе человеческого существа за жизнь. Но теперь система метафорических уподоблений превратилась в нечто более всеобъемлющее — в целостную мировоззренческую концепцию. Природа — вся! — в представлении художника заряжена творческими силами. Они непостижимы в своих истоках и целях, Но их присутствие ощутимо и в бездонности неба, и во взоре младенца.

Некая единая вселенская энергия заставляет светила вращаться, растения — тянуться к свету, матерей — пестовать детей, крестьянина — возделывать землю, художника — писать картины. Везде воля к вызреванию и посеву — залог вечного обновления жизни.

Особенное, прежде небывалое горение цвета в арльских картинах, достигаемое сочетаниями насыщенных контрастных тонов, связано с пантеистической концепцией — призвано выразить идею мощных животворных потоков энергии, пронизывающих мир. В этой концепции определенные мотивы становятся узловыми, аккумулируя в себе ее суть. Таковы сопряженные мотивы солнца и сеятеля. Издавна любимая Ван Гогом тема сеятеля возвышается до космического смысла и масштаба. Зрелище неба, небесных светил более всего вдохновляло художника на создание произведений, по его словам, «утешительных» — намекающих на высшие творческие законы мироздания.

О солнцепоклонничестве Ван Гога сказано и написано много. Известно, что он первым из живописцев стал писать «фигуру» солнца — не солнечный свет на предметах, но сам царственный бледно-лимонно-золотой шар, плывущий в пространстве, огромный, испускающий и радиальные, и концентрические лучи. Картина «Красные виноградники в Арле» потеряла бы на большую долю свою поэзию, не будь в ней фигуры солнца — бдительного ока.

Бледный янтарный диск над всем царит, все к себе притягивает, безмолвно диктует свою волю. Он фокусирует основные линии композиции — линию горизонта, диагональ, образуемую излучиной реки и границей между пылающими кустами и лиловой землей, вертикаль, проходящую в правой части картины и завершенную в самом низу винно-красным треугольным пятном. Это пятно не имеет предметного обоснования, но оно очень важно в картине: кажется, что терпкое вино — алая кровь земли — пролилось на землю прямо от солнца.

Ван Гог был и звездопоклонником — не меньше, чем поклонником солнца. Его «ноктюрны» — картины звездных ночей,— может быть, еще более многозначительны по смысловому подтексту.

Весной 1888 года он совершил поездку из Арля в Сент-Мари — на побережье Средиземного моря. «Вечером гулял по безлюдному берегу моря.— писал он оттуда брату.— Это было не весело и не грустно — это было прекрасно. На темной синеве неба пятна облаков, то еще более синих, чем яркий кобальт, то светлых, напоминающих голубую белизну Млечного Пути. На синем фоне — яркие звезды: зеленоватые, желтые, белые, розовые, более светлые, более похожие на драгоценные камни, чем у нас на родине и даже в Париже; их можно сравнить с опалами, изумрудами, ляпис-лазурью, рубинами, сапфирами».

С этого времени Винсент начал приводить в исполнение давно лелеемый замысел — написать звездное небо. Верный своему обычаю писать только с натуры, он выходил на этюды по ночам, прикрепляя к полям шляпы слабые газовые фонарики, и писал при их свете. «Мне страшно интересно писать ночные сцены и ночные эффекты прямо на месте ночью. На этой неделе я только и делал, что писал, а в промежутках спал и ел. Это означает, что сеансы длились то по 12, то 6 часов, после чего я без просыпу спал целый день».

Так были написаны, в сентябре 1888 года, «Терраса ночного кафе» и «Звездная ночь над Роной».

Однако подлинный апофеоз ночной темы — «Звездная ночь» — создан уже не в Арле, а в Сен-Реми, в июне 1889 года: это одна из очень немногих картин Ван Гога, написанных не непосредственно с натуры. Ныне она находится в Музее современного искусства в Нью-Йорке.

Если арльские ноктюрны в какой-то мере могут рассматриваться как реальные ночные пейзажи, то «Звездная ночь» представляет собой нечто иное. Это дерзостное и загадочное произведение — образ Космоса, излучающего гигантские потоки энергии.

Конкретные натурные приметы сохранены и здесь. Мы узнаем знакомую по другим картинам Ван Гога волнистую линию холмов; постепенно повышающуюся: художник постоянно видел ее из своего окна в убежище Сен-Поль и много раз писал (в том числе в известных композициях со жнецом). Горная гряда, низкие курчавые кроны оливковых деревьев, кипарис, возносящий к небу языки сине-черного пламени,— перед нами романтизированный, но достаточно точный прованский ландшафт. Но деревня выглядит скорее по-голландски. Нигде в Сен-Реми в поле зрения Ван Гога не было такой церкви с высоким узким шпилем и остроугольными кровлями, какая изображена на картине.

Она напоминает по силуэту старую башенную церковь на нюэненском кладбище, в Брабанте, которой Винсент в свое время посвятил целый цикл полотен. Церковь пришла из воспоминаний о родине, да и окружающие дома тоже. «Земной» пейзаж соединяет признаки севера и юга и становится как бы обобщенным образом человеческого селения.

Над ним — другой пейзаж: грозный пейзаж неба. Пока селение мирно спит, посеребренное лунным светом, в космическом океане бушуют вихри и смерчи, длится извечный труд созидания миров. Месяц и звезды окружены громадными сферическими ореолами, бледно-золотыми, голубыми и раскаленными добела; волна неведомого света прокатывается над горизонтом, а выше мчится, делая двойной изгиб, млечно-голубая крутая спираль.

Эта ночная мистерия не имеет аналогий в романтической живописи XIX века — нет ничего даже отдаленно ее напоминающего ни у Делакруа, ни у Тернера; самые причудливые фантазии Одилона Редона, раннего символиста, современника Ван Гога, покажутся по сравнению с ней робкими блеклыми выдумками. Что поражает в «Звездной ночи» — это странное ощущение невыдуманного необычайного зрелища. Она смотрится почти как этюд с натуры, только сделанный неким космическим зрителем, межзвездным скитальцем. Камертоном, настраивающим восприятие на реальность, является селение, изображенное с полной правдоподобностью, но сюда присоединяется и гипнотизирующая вера художника, что нечто подобное действительно должно совершаться в царстве ночных светил.

Сегодняшний зритель, может быть, больше, чем во времена Ван Гога, способен откликнуться на его космическую фантазию, приняв ее всерьез. Грандиозная спираль в центре картины — мы ее где-то уже видели, она что-то напоминает. Но что? Память подсказывает различные ассоциации. Американский исследователь Грэтц в книге «Символический язык Ван Гога», анализируя картину, усматривает здесь сходство с древним китайским символом Инь и Янь (женское и мужское начало), выражаемым графически фигурой круга, поделенного на две запятые.

Параллель явно натянутая, как и вообще рассуждения Грэтца о близости мировоззрения Ван Гога к восточной философии дзен. Нет, апофеоз спирального движения в картине Ван Гога напоминает другое. Он очень похож на фотографии спиральных галактик, сделанные с помощью мощных телескопов, которые мы часто видим теперь на страницах популярных изданий и которых во времена Ван Гога не видели,— спиральные галактики были сфотографированы только в двадцатых годах прошлого века. Вот один из удивительных примеров эмоциональных прозрений и предвосхищений, доступных поэтам и художникам.

Ван Гог, тогда печальный обитатель больничной камеры с зарешеченным окном, сам, кажется, был смущен своей космической картиной. Он упоминал о ней вскользь, называя просто «этюдом звездного неба» или «эффектом ночи» и, вопреки обыкновению, почти ее не комментируя. Посылая картину в Париж брату Тео, он ограничился невнятным замечанием: «Это не возврат к романтизму или религиозным идеям, нет». Тео картина испугала — он усмотрел в ней угрозу психическому состоянию брата.

«До полного выздоровления,— писал он ему,— не нужно рисковать, проникая в эти таинственные сферы, к которым можно лишь прикоснуться, но нельзя углубляться в них безнаказанно. Не бейся над этим: ведь даже когда ты просто пишешь то, что видишь, полотна твои имеют непреходящие достоинства… Распоряжайся своими силами так, чтобы не переутомляться».

Видимо, Винсент или согласился внутренне с этими опасениями, или счел их благовидной формой осуждения картины. В письме к своему другу, молодому художнику Эмилю Бернару, он с меланхолическим юмором замечал: «Я еще раз дал себе волю и потянулся за звездами, которые оказались слишком велики, и вот снова неудача. Теперь с меня довольно!» Он не пытался ни отстаивать картину с «чересчур большими звездами», как когда-то с жаром отстаивал «Едоков картофеля», ни разъяснять ее идею, как разъяснял идею «Ночного кафе». Его вера в себя была теперь сильно подорвана, артистического же тщеславия он никогда не знал: легко было заставить его поверить, что он попросту сделал неудачную и претенциозную вещь.

А между тем, так же как «Едоки картофеля» и «Ночное кафе», «Звездная ночь» стоит в ряду его программных произведений и, вне сомнений, является одним из его шедевров. Это и есть та картина, которую он, по его словам, «всегда мечтал написать». Он вложил в нее свои представления о мироздании, в высокой степени оригинальные и многое предвосхищающие.

Из века в век люди поднимали взоры к звездному небу, дивились его необъятности, смиренно чувствуя малость земли и эфемерность человеческой жизни. Эти переживания становились острее, головокружительнее, по мере того, как естественные науки приближались к пониманию строения космоса. Ощущение таинственности не убывало, а усиливалось от знания, что звезды — не маленькие светящиеся точки в небесной тверди, а миры, что колоссально и безгранично пространство, где затеряна ничтожная песчинка — Земля, и невообразимо огромно время, за которое доходит до нас свет далеких созвездий.

Хотя считалось, что пути науки и поэзии не перекрещиваются или, что развитие точных наук тормозит поэтическую фантазию, на деле происходило скорее обратное: открытия науки, укореняясь в сознании людей, формировали исподволь новые эмоциональные пласты и давали новые импульсы художественному сознанию. Начиная с романтизма, искусство XIX века, особенно поэзия, было заворожено чувством беспредельности времени и пространства, как бы непосредственно открывавшейся через созерцание звездного неба. Его созерцали и раньше, но никогда оно не было источником стольких поэтических вдохновений, как в эпоху прогресса астрономии.

Захваченность Ван Гога зрелищем звезд, раздумьями о вечности, о Вселенной, о природе времени (он высказывал любопытную мысль, что время, может быть, шарообразно, как небесные тела) сама по себе не была чем-то исключительным. Исключителен и необычен созданный им образ динамического, клубящегося, спиралевидного — работающего космоса. Ночное небо — небо, с которого снят дневной покров,— Ван Гог видит не таинственно-тихим, бесстрастным и безмятежным: он воображает его неистово кипящим котлом миросозидания, где ежесекундно происходят какие-то неведомые, но грандиозные события. И эта вселенская кузница, этот работающий космос, уже в силу своей деятельной природы, родствен трудам и тревогам Земли.

На картине Ван Гога Земля зримо приобщена к космическим ритмам, вовлечена в них, несмотря на покой и затишье сна. Огни в окошках домов смотрятся как отблески небесного пламени, очертания гор вторят движению огненной волны, гигантский кипарис соединяет землю с небом, уходя своей верхушкой в гущу созвездий, и к небу тянется шпиль церкви. В графическом варианте «Звездной ночи» этот порыв, это соединение, как бы братание земли и неба, еще более подчеркнуто вертикальными дымами, поднимающимися из труб домов и прямо вливающимися в клубы Млечного Пути.

Это далеко не обычная интерпретация звездной темы. В богатом спектре чувств, которыми отзывалось на нее искусство, преобладало благоговение, соединенное с подавленностью. Находящемуся в плену у пространства и времени человеку трудно почувствовать, что он, как говорит Достоевский, «вовсе не атом и не ничто перед ними» (перед звездами). Более доступно другое ощущение — именно, что он атом и ничто. Подобное ощущение выражено, например, в ландшафтах с человеческими фигурами немецкого живописца-романтика Каспара Фридриха. По словам Н. Я. Берковского, «сопоставленный с природой человек на картинах Фридриха кажется подкидышем и бедняком, существом с неоправданными претензиями».

В иных романтических интерпретациях человеческое бессилие облагорожено героическим богоборческим вызовом; но и героическое бессилие — все же бессилие. Обращаясь к живописи, можно вспомнить картину Тернера «Переход Ганнибала через Альпы», где так впечатляюще выражена обреченная отвага мизерных человеческих существ, пытающихся сопротивляться великим и вечным стихиям.

Как никто изведавший горечь одиночества, заброшенности, бессилия что-либо в жизни изменить, видевший на своем веку столько людской нищеты и униженности, Ван Гог не мог смириться с мыслью о фатальной мизерности человеческого бытия.. Максималист по духовному складу, он искал еще большего — высшего смысла жизни, высшего ее оправдания: оно-то и брезжило ему в идее творческого космоса, с которым человеческое творчество соотносимо, причастно ему. Вопреки распространенным представлениям о человеке как пасынке природы, ему мнился нимб вечности над головами самых простых, обыкновенных людей, чьи портреты он с увлечением писал; сеятеля он изображал сыном солнца, выходящим из солнечных врат, а земной ландшафт виделся ему фрагментом Вселенной.

Эта «космичность» восприятия особенно чувствуется в пейзажах, написанных в Сен-Реми. Культивируя свой экспрессивный художественный почерк, Ван Гог стремился воплотить сокровенные догадки о природе — не только о природе Прованса, но о природе мира, о неустанной работе Великого Ткача — духа жизни. Стихии огня и волн — самые наглядные носители вселенного динамизма. Пристально приглядываясь к горам и деревьям Прованса, художник открывал в структуре земной коры нечто родственное морским валам, а в растительности — родство с пламенем. В его картинах горных ущелий, кипарисов, полей, оливковых рощ — всюду клубящееся, волнообразное или веретенообразное и змеевидное движение, но совершается оно не легко и воздушно, а напряженно, с усилием преодолевая инерцию косности. Фактура материальна, вещественна: не столько вещественность дерева, камня, цветка, сколько вещественность единой материи, общей им всем. Даже облака над оливами массивны. Материя не струится привольно — она трудится.

В пейзаже оливковой рощи со скалами и белым облаком почва, деревья, горы и небо охвачены общим ритмом бурлящей лавы, она отливает на изгибах своих валов то бледно- розовым, то лилово-синим; «материал» ее не тождествен ни земле, ни облаку, ни растительности, это какое-то упругое, пластичное первичное вещество, некая геоплазма, из которой творятся, вытягиваются по мере ее движения и деревья, и скалы, и облака. Образ родовых мучений материи, извергающей формы из своего расплавленного лона. На этот образ «работают» и сильные темные контуры. Чем динамичнее мотив, тем чернее и толще волнообразные линии, выражающие движение. Они усиливают патетическую напряженность стиля.

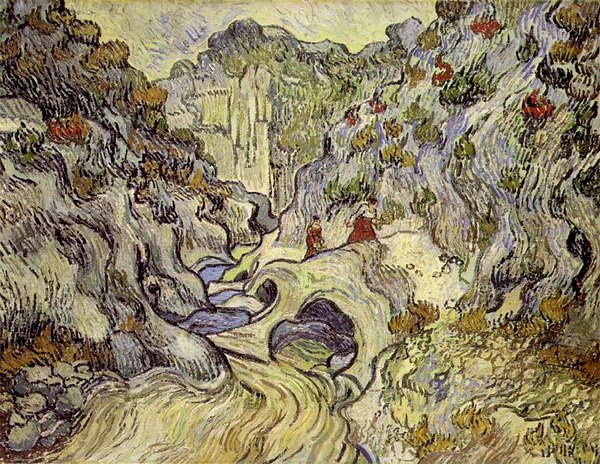

Энергичные контуры Ван Гог особенно часто применяет в изображении горных ландшафтов — «Холмы в Сен-Реми» с пастушьей хижиной у подножья, «Каменоломня», «Овраг Пейруле». В них он провидит подспудные тектонические силы, распирающие изнутри землю, разламывающие ее, образуя ущелья, вздымая поверхность тяжелыми волнами, которые затем низвергаются вниз, грозя поглотить крохотные людские жилища.

Бури и смерчи бушуют в недрах земли, как в морских глубинах, как в глубинах неба,— но так же, как моряки бесстрашно скользят по волнам в своих утлых судах, так люди мирно селятся у подножья скал, спокойно поднимаются по горным тропам. Среди вздыбленных круч, пронизанных и разъеденных внизу бурным потоком, что придает им странные, почти зловещие формы («Овраг Пейруле»), Ван Гог изображает две женские фигурки, взбирающиеся наверх, собирая альпийские цветы, которыми, как маленькими кострами, покрыты склоны.

Холмы Малых Альп сравнительно невелики и безобидны — это не гигантские горные хребты, не огнедышащие вулканы. Но Ван Гог и в них угадывал грозные «живые» силы земной мантии. Она, в его глазах, не застывшая, не омертвевшая, а вечно готовая к рождению новых форм.

Волны энергии, исходящие от солнца, излучаемые растениями, заполняющие землю и земную атмосферу, — вот что Ван Гог с его поразительной нервной чуткостью постоянно ощущал как нечто действительно существующее, хотя очень мало знал о физической природе явлений. С точными науками он не был знаком. Но мир его поэтического воображения иногда совпадал, сходился с неявным миром, постепенно открываемым наукой,— воображение его было не просто игрою досужей фантазии, а интуитивным постижением природы, в которую он вживался силой своего духа, до последнего предела ее напрягая.

После «Звездной ночи» он старался оставаться в границах этюдов с натуры,— в сущности, ему было не тесно и в этих границах: его видение — это именно видение для него естественное.

Никто не подсказывал Ван Гогу его космических представлений, он шел к ним в одиночку, самостоятельно. Однако был литературный источник, с которым они соотносились: поэзия Уолта Уитмена. Ван Гог прочитал впервые сборник стихов Уитмена в Арле и тогда же написал сестре: «Ты уже читала стихи американского поэта Уитмена? У Тео они должны быть, и я очень прошу тебя их прочитать, потому что это действительно прекрасно… Он видит в будущем, и даже в настоящем, мир здоровья, искренней и чистой чувственной любви, дружбы, труда под огромным звездным небесным сводом — что-то такое, чему в общем трудно подобрать иное название, кроме бога и вечности, распростертых над этим миром. Это вызывает улыбку своим простодушием, но и побуждает размышлять…»

Неудивительно, что идеи Уитмена о единстве микро- и макрокосмоса — человека и Вселенной — пленили Ван Гога: они были близки его собственным сокровенным раздумьям; близок и панпсихизм поэта, «грубого» и возвышенного, подобно ему самому.

Многое сближало Ван Гога с Уитменом, и все же дистанция между ними велика, как расстояние между их континентами. Недаром Ван Гог, восторгаясь концепциями поэта, добавляет: «Это вызывает улыбку своим простодушием». Европеец Ван Гог был гораздо более скептиком, чем певец молодой Америки, Америки Авраама Линкольна. В отличие от автора «Листьев травы» Ван Гог не отождествляет идеальное «Я», равноправное космосу, со своим эмпирическим «я». Он никогда не сказал бы — ни словами, ни кистью — что-то подобное горделивому: «Вот я иду, я — Уолт Уитмен», «Я славлю себя и воспеваю себя». Этот наивный персонализм и торжествующее самоутверждение нимало не свойственны Ван Гогу — он не перестает чувствовать пропасть между прозрениями, осеняющими художника перед ликом природы, и слабостью ни в чем не уверенного, во всем сомневающегося человека по имени Винсент Ван Гог.

Обремененный грузом сомнений и разочарований эпохи, близящейся к закату, подавленный и ударами своей личной судьбы, он более чем скромно оценивал свой гений, свой прозорливый дар и называл свои ослепительные полотна «набросками», «никчемными этюдами». Он верил только в будущее искусство и будущую науку, которым откроются «истинные пропорции явлений» с той степенью ясности, какая сейчас и здесь невозможна. А покуда он скорее мог бы сказать о себе словами другого поэта: «Вслед за мною идет Строитель. Скажите ему: я знал».

Автор: Н. Дмитриева.

P. S. Красота картин Ван Гога разумеется отличается от наших привычных представлений о красоте, которая у нас ассоциируется прежде всего с женской красотой (для ее поддержания существует целая индустрия представленная салонами красоты, подробнее на сайте https://woow.kiev.ua можно узнать об этой красоте). Красота же картин Ван Гога идет из другой области, это прежде всего, красота звездного неба над нами…