Повесть о верной любви

Десять лет назад в запасниках музея «Топкапи Сарай» в Стамбуле был обнаружен персидский манускрипт XIII века, единственная сохранившаяся копия рыцарского романа, написанного вскоре после 1000 года. Рукопись украшена 71 необыкновенно красивой миниатюрой, и это единственное известное нам полное собрание иллюстраций к иранскому роману, созданное до XIV века. Находка явилась огромным событием для литературоведов и специалистов по истории искусств, так как рукопись рыцарского романа «Варка и Гольшах» (автором его является некий Аюки, о котором ничего не известно) — уникальный образец иранской литературы, дающий возможность глубоко постичь саму природу иранского искусства.

С древнейших времен искусство Ирана, как и искусство Востока в целом, выражало такое отношение к миру, которое резко отличалось от представлений, существовавших на этот счет на Западе. Обращаясь, например, к фигуративным темам, восточный художник или скульптор опускал в своей трактовке все то, что могло бы как-то определить положение изображаемого во времени или в пространстве.

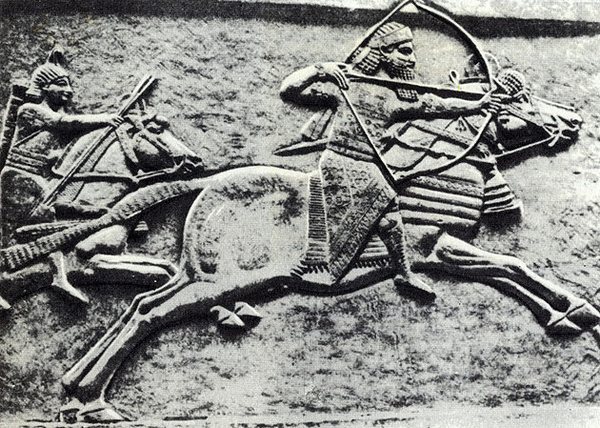

Царь, усмиряющий льва, на золотых пластинах из Зивие, процессии крылатых быков на золотых кубках IX—VIII веков до н. э. — это не воспроизведение, не показ какого-либо конкретного события. Жесты и позы стилизованы, фигуры на барельефах как бы сглажены и не отбрасывают теней, нет никакого намека на пейзаж или что-нибудь другое, что могло бы рассказать нам об окружающем мире так, как мы его видим.

Тем же канонам следуют и создатели дворца в Персеполе, построенного в VI—V веках до н. э. Это сооружение — высшая ступень развития искусства северо-западного Ирана, известного нам еще по золотым украшениям и гончарным изделиям X—VII веков до н. э. Каменные стены, на них — силуэты, похожие друг на друга как две капли воды.

Размещенные на равном расстоянии стилизованные кипарисы никак не определяют пейзаж — они служат для разбивки композиции и для почти абстрактного обозначения понятия «дерево». Если скульптор делает складку на одежде, то лишь для того, чтобы нанести еще одну каллиграфически совершенную линию. По лицам людей, выполненных художником с поразительным мастерством, скользит едва заметная улыбка. Военные и ритуальные шествия не претендуют на точное отображение событий тех далеких времен — они лишь дают схематическое изображение вне пространства и времени. Такая форма художественного выражения, зародившаяся на древнем Востоке и впоследствии воспринятая эллинистическим искусством Азии, противостоит западному искусству в том виде, как оно сформировалось в Греции времен Перикла, уделявшего особое внимание индивидуализации персонажей.

В восточном искусстве изображаемое лицо — это некое обобщение, тип, на Западе — это портрет. Греческое искусство, например, стремилось запечатлеть характер персонажа, выявить черты его психологии. Поэтому критериями этого искусства были точность в изображении анатомических пропорций, мастерство в передаче пространственной глубины, умение создать перспективу — одним словом, умение художника «сделать живым» то, что он изображает. Но все эти критерии были прямой противоположностью тому, к чему стремилось искусство Востока.

Завоевание Ирана Александром Македонским, воцарение греческой династии, вообще более широкие контакты с Западом, казалось, должны были отвлечь иранское искусство от спокойной созерцательности и склонить его к реалистическому изображению, принятому в Европе. Но ничего такого не произошло. Эллинистический период в искусстве Ирана в начале парфянской эпохи был случайным. Искусство, порожденное этим периодом, так и осталось глубоко посредственным. Принципы западного искусства не привились в Иране, так как они основывались на чуждом Востоку миропонимании.

В 224 году н. э., в начале правления Сасанидов, произошло окончательное возвращение иранского искусства к его восточным истокам. Всадники на рельефах, высеченных на скалистых утесах Парса и на серебряных чашах, несутся в каком-то неведомом и нереальном мире. Впоследствии в Иране возникали и развивались разные стили, но на протяжении всей своей дальнейшей истории его искусство уже никогда больше не изменяло своим принципам.

Подобное искусство, стремящееся освободиться от всего случайного, несущественного, индивидуального в сцене или образе, стремящееся превратить «видимый мир» в мир обобщенных и идеализированных обозначений, неизбежно должно было стать искусством знаков и символов, своего рода искусством письма в трех измерениях (как каллиграфия — искусство письма в двух измерениях).

О каллиграфии эпохи Сасанидов мы не знаем почти ничего, кроме нескольких лапидарных надписей. Однако мы знаем, что этой высшей форме абстракции в Иране придавали большое значение с самых древних времен. Свидетельством тому — четкий каллиграфический орнамент на керамике IX и X веков, найденной в Нишапуре и в Сузах.

Монументальными памятниками иранской письменности можно назвать надписи, увековеченные в кладке мечетей и мавзолеев XIV века. Слово «Аллах», выложенное на стене, видно с любого места, как будто архитектор, строивший мечеть, задался целью воплотить в камне религиозный обряд суфиев, во время которого это слово произносится 99 раз. Ни в одной другой стране призыв к Богу не сливается столь органично с храмовым ансамблем.

Обратившись к литературе, мы убеждаемся, что те же принципы, которые так поразили нас в изобразительных искусствах, лежат и в основе художественной литературы, что оба вида искусства отражают одно восприятие мира. Рукопись «Варка и Гольшах» как раз и дает нам возможность проследить наличие такого соответствия литературы и искусства и неопровержимо доказывает, что литература Ирана разрабатывает определенный, строго установленный ряд тем, а его изобразительное искусство есть искусство своеобразных моделей.

Автор рыцарского романа «Варка и Гольшах» говорит, что свой сюжет он заимствовал из арабских книг. Однако даже поверхностный анализ показывает, что роман соткан из тем именно иранской литературы. Те же темы присутствуют, например, в другом древнем рыцарском романе — «Вис и Рамин», написанном Фахр ад-Дином Горгани в середине XI века.

Оба произведения повествуют о приключениях юноши и девушки, которые вместе росли и воспитывались, а потом полюбили друг друга. В обоих случаях девушку по расчету выдают замуж за человека, которого она не любит. Ее молодой друг отправляется на поиски возлюбленной и добирается до замка, в котором она заточена.

Аналогия распространяется и на второстепенные персонажи: там и здесь действует наперсница, путь возлюбленных пересекают два таинственных всадника, им встречается волшебник. Но хотя аналогии очевидны, тем не менее, это два совершенно разных произведения. Горгани сообщает, что его творение есть перевод с пехлеви, и он описывает в нем феодальное общество доисламского Ирана, в то время как Аюки выводит в своем произведении бедуинов, скитающихся в Аравийских пустынях во времена пророка Мухаммада. Поэтому можно сделать вывод, что идентичность главных тем свидетельствует о том, как сильно привлекала иранских авторов традиционная тематика.

Ни скульптор, ни художник, ни писатель не стремились создать или ввести что-то новое. Их позиция совсем иная: они берут темы, известные задолго до них, и излагают их так, как это отвечает их целям. Такое отношение очень характерно для Ирана. Так поступает ученик, стремящийся неукоснительно следовать заветам своего духовного наставника и полностью усвоить их, прежде чем развивать собственные идеи; так поступает и поэт, ибо искусство для него, прежде всего, форма познания или, скорее, средство передачи знаний другим. Духовное просветление «не выдумывают». Оно — цель, которую стремятся достичь, пример, которому необходимо следовать, язык, которым стараются овладеть.

Таковы некоторые концепции, лежащие в основе всех форм художественного творчества в Иране. Именно поэтому и обнаруживаются такие явные параллели между законами литературы и пластического искусства. «Варка и Гольшах» — самое древнее произведение, позволяющее усмотреть такие параллели.

Сравнение эпизодов романа и иллюстрирующих их рисунков показывает, что художник, как и писатель, заимствует мотивы из наличного арсенала и старается приспособить их к повествованию.

«Предлог» для появления того или иного зрительного образа может быть самый минимальный, и в силу этого художник иногда как бы вступает в противоречие с автором. Он показывает, например, двух сражающихся воинов там, где речь идет о сражении между двумя армиями. Цикл рисунков художник открывает изображением базара, характерного для средневековых иранских городов, в то время как действие происходит в стойбище бедуинов! Остается лишь добавить, что подобное несоответствие наглядно демонстрирует силу древней традиции в иранском изобразительном искусстве, в какой-то мере «не совпадающей» с традицией литературной, к которой она в данном случае обращена.

Трактовка тем еще в большей мере, чем их подбор, характеризует общность позиции писателя и художника. Автор никогда не пытается «оживить» свое повествование какими-либо конкретными деталями. Описание событий неуклонно следует установленному образцу, как образы художника подсказаны определенной схемой. Психология личностей не интересует автора, как не интересуют художника индивидуальные черты лица. Во внимание принимается лишь главное, основное: нам сообщают, что молодые люди любят друг друга, что армии сражаются, а детали, фон повествования опущены. Литературное описание раскрывает ту же степень стилизации мышления, которая характерна и для зрительного ряда.

Молодые любовники подают реплики по очереди, в ровном ритме, их речь сходна по форме и содержанию; так и на миниатюрах персонажи предстают облаченными в одинаковые одежды и головы их симметрично склонены друг к другу. Описания природы выражаются образами столь же абстрактными и столь же далекими от индивидуального восприятия, как и симметрично расставленные художником бесплотные растения на миниатюрах.

Одним из наиболее любопытных аспектов этой стилизованной манеры воспроизведения является употребление чисел. Подбор их никогда не является произвольным. В данном романе это 2, 3, 4, 10, 20, 30, 40, 60, 100 и 1000. В других — добавляются еще числа 6, 7, 12, 14, 16, 32, 36, 48, 72 и некоторые другие.

Те же числа преобладают и в живописных изображениях; у дома 12 одинаковых зубцов на стене, у растения 12 листьев и т. д. Когда художник изображает на первой миниатюре булочника в лавке, непреодолимый инстинкт заставляет его нарисовать и 14 лепешек, подвешенных к потолку. Остережемся, однако, отыскивать в этих числах какой-то символический смысл, как и в том факте, что Варка встречает на дороге именно 40 разбойников. Это просто крайняя степень стилизации, которую не будет преувеличением назвать эстетикой чисел.

В мире, где действие всегда развивается по некой идеализированной схеме, облик персонажей также неизменно соответствует определенному прототипу, подробно описанному и Аюки, и другими иранскими поэтами: лицо круглое как полная луна, розовое как роза, с маленьким ртом цвета сердолика, изогнутые дугами брови, миндалевидные глаза, две косы. Мы узнаем это лицо на одной из миниатюр, найденных под руинами дворца XI века в Газни, и в образах буддийского искусства на востоке страны. Это воплощение чистой красоты, идеальный образ, как мужчины, так и женщины. Они ничем не отличаются друг от друга, разве что автор упомянет мягкую черную бороду мужчины или белую — старца.

Такое искусство могло развиваться лишь путем постепенной эволюции канона, но не за счет творческой инициативы отдельных авторов. В историческом смысле это искусство необыкновенно богато и разнообразно, но, поскольку оно строго следовало канону, создателей его определить бывает очень трудно, особенно если утрачена подпись.

По правде говоря, это не так уж важно, поскольку критерии, с которыми мы подходим к западному искусству, неприменимы к искусству Ирана. В Европе художником восхищаются, если он сумел сказать что-то новое, в Иране — если он сравнялся в мастерстве со своим учителем или превзошел его, не уклоняясь от канона. Запад ценит в искусстве дыхание живой жизни, умение художника запечатлеть на полотне свое индивидуальное видение, будь то хотя бы своеобразное ощущение света.

А в Иране ценится каллиграфическая четкость линий, соблюдение законов композиции и ритма. Воспроизвести то, что видят глаза, сохранить игру света и тени, увековечить в живописи или в поэзии ускользающее мгновение — все это кажется ненужным, почти абсурдным в мире, устремленным к абсолюту, абстрагирующемуся от всего случайного и преходящего. И это можно сказать не только об Иране, но и обо всем восточном мире.

Рассказывают, как художник-иезуит писал портрет императора Тянь-Луна. Настал день, когда готовый портрет предстал перед глазами императора. Тот долго молчал, а потом спросил, что означают темные черточки на щеке. Иезуит ответил, что это тень. «На лике императора не может быть тени», — был ответ. И луноподобные лики, запечатленные традиционным искусством Ирана, тоже никогда не знали тени.

Автор: А. С. Миликаян-Ширвани.