Одкровення психотерапевта

Мне кажется, надо начать вот с чего. Психотерапия — профессия в общем недавняя, в рамках медицины развивается максимум сто лет. А до того ведь лечением неврозов занимались колдуны, монахи, проповедники, то есть люди, профессиональные установки которых не были связаны с медициной. Когда вы встречаете в древнем тексте рассказ о чудотворце, который поднял с постели «расслабленного», отверз уста или исцелил бездействовавшую руку, речь идет, конечно же, о неврозах.

Такие случаи бывали в прошлом и, конечно, запоминались, обрастали легендами, потому что служили свидетельством проявления потусторонних сил. Такова уж была вся система представлений того «донаучного» времени, что при общей слабости медицины именно психотерапевтические методы царили тогда почти повсеместно, и можно лишь удивляться, до какой степени была разработана эта техника. Когда я знакомлюсь с приемами внушения в шаманском камлании, я понимаю, что как бы ни владел методикой современного гипноза, такого воздействия теперь уже не достичь: психотерапевтический эффект, построенный на вере в «высшие силы», был, вероятно, настолько велик, что способствовал излечению даже некоторых органических заболеваний, резко повышая активность иммунной системы, биологическую сопротивляемость организма. Сегодня медицина освободила нас от этого: она научилась отличать неврозы от органических болезней. Но одновременно мы потеряли право действовать от имени «высших сил».

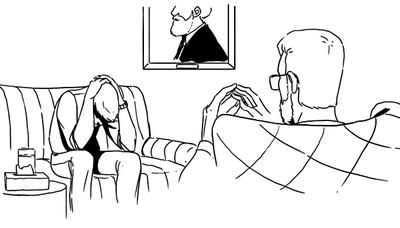

Современный психотерапевт исходит из убеждения, что невроз — проявление душевного разлада, или, как мы говорим, «конфликт установок», часто — сознательных с бессознательными, что основа его — внутриличностная. А это предполагает совсем иной тип взаимоотношений врача и пациента.

Вот пример, чтобы было понятнее. Приходит ко мне человек, который страдает депрессией: срывается блестящая административная карьера, срывается от неожиданной болезни сердца, возникшей как раз в тот момент, когда он получает повышение по службе, должность, к которой стремился всю жизнь. «Стенокардия, ишемия», — говорят врачи. А я выясняю, что это псевдостенокардия и боли эти невротические и потому так непомерно травмируют его, что служат средством решения внутреннего конфликта: человек стремится уйти в болезнь, сделать ее центром внимания и тем навести порядок в душевной жизни.

Дело в том, что он с юности мечтал стать ученым; административные посты, на которые он соблазнился, всю жизнь тяготили его, и этот душевный разлад вылился теперь, в самый ответственный момент, в невротическую болезнь. Что делать, как лечить? Решать за него эту проблему? Не имею права претендовать на то, чтобы поучать больного, а тем более принимать за него жизненно важные решения. И следовательно, моя задача не в том, чтобы я, как это бывает у врачей, терапевтов или хирургов, сам составил себе концепцию болезни, а в том, чтобы больной ее принял, или, вернее, сам осознал, что с ним происходит. Для этого и существует у нас особая техника беседы — вопросов, предложений, техника перевода смыслов бессознательного на язык сознания. Ведь у потаенных глубин души — своя лексика, своя грамматика, логика. Чтобы их понять, а тем более сделать понятными пациенту, нужны совсем особые условия.

Мне тут попалась старая книжка, рассуждения монаха об исповеди. Он пишет, что когда человек ему исповедуется, то он в это время про себя тихо молится, а когда тот кончает, — говорит первое, что приходит в голову. Монах, конечно, имел в виду, что так, мол, через него выговаривается воля Божия. Но я, когда читал, подумал, что ведь и мое поведение с пациентом очень на это похоже.

Я могу слушать больного час, два, три, если нужно. Я слушаю до тех пор, пока не притупится мой образ в его сознании, пока не почувствует он себя как бы беседующим с самим собой, со своим внутренним «я». Тут он раскрывается, расковывается, тут уж мне интересно все — даже не столько то, что он говорит, а особенно «как»: как он запинается, как волнуется. С какого-то момента я уже знаю, как он и дальше будет рассказывать, чувствую всю систему его мотиваций. Тогда мне не надо больше спрашивать, как он вел себя в такой ситуации, в другой ситуации: я просто знаю, какое она произведет на него впечатление, как он ее воспримет. И вот именно тут, в состоянии полной психологической подключенности, наступает момент, когда только и можно прорвать блокаду его подсознания, сделать так, чтобы больной все сам про себя увидел. А для этого необходимо и мне расковаться, говорить так, чтобы доходило до его бессознательного действительно как бы первое, что приходит в голову…

Это совсем особое состояние. Сегодня ученые гуманитарных областей (литературоведы, историки) много пишут о том, что главное свойство, которым должен обладать гуманитарий, — это способность «вступить в диалог» с историческим персонажем или автором, «услышать» его, а не относиться к нему как к объекту естественнонаучного наблюдения. Я думаю, то же отличает и психотерапию. Это как бы гуманитарная область медицины; здесь все строится не на умозрении, а на контакте, личностно окрашенном, порой пристрастном. Каждый раз, когда я пытался применить ту или иную общую теорию при анализе конкретного случая, я только терял способность непосредственно чувствовать больного. Да и по литературе не видно, чтобы апологет одной теории лечил больных лучше, чем апологет другой. Мне кажется, эффект лечения зависит не столько от того, из каких представлений о сущности неврозов исходит лечащий врач, сколько от какого-то иного его качества, которое не так легко определить.

Поскольку в процессе беседы он должен найти концепцию душевного конфликта — вещь-то это простая, ясная, а психика — вещь сложная, запутанная, то сформулировать эту концепцию он может, только если до конца проникнется внутренним миром пациента, примет его таким, каков есть, без суда, без уничижительной оценки. Почему Зосимы, Тихоны, старцы всякие, которые раньше выполняли функции психотерапевтов, всегда говорили о любви, в конечном итоге иного способа исцелить человека у нас-то и нет. Хирург может прекрасно зашить рану, даже не зная больного. А я не могу проникнуть в душевный мир человека, если у нас не установилась взаимная симпатия, не возникло «поле понимания». Вот, кстати, случай.

Приходит женщина лет шестидесяти, жалуется: судороги, руки сводит, голову забрасывает назад — в общем, страдает очень. И все, говорит, началось после того, как сын привел в дом невестку. А я чем дальше слушаю, тем больше убеждаюсь, что эта невестка в их скандалах как раз страдающая сторона. «Неискренняя, — говорит, — она, слова в простоте не скажет, все с подковыркой, с расчетом, чтобы меня унизить. Вчера принесла вот кабачков. Давайте, говорит, я обед сготовлю. Это что же, как я их кормлю, ей не нравится, это она хочет показать, что невкусно?..»

В общем, пытался я эту женщину уговаривать, что девочка, может, действительно хочет, как лучше, — чувствую, никакие такие мои «концепции» не проходят, и понимаю, что пациентка от меня отдаляется: вначале она мне не была близка, а теперь, вижу, я ей не нравлюсь. И так, вероятно, у нас ничего бы не вышло, если бы я не прибег к одному приему: подверг ее гипнозу и в сомнамбулическом состоянии (это такая глубокая стадия, когда удаются перевоплощения) задаю ей игровую ситуацию: вы, говорю, сейчас Люда — так зовут невестку. И чувствую, интонации, голос немного меняются, теперь они уже не ее, а более робкие, правда, несколько преувеличенные, утрированные, как бывает в гипнозе, но тем мне интереснее.

— Вы сейчас Люда, — говорю, — приходите с работы, а по дороге вам встретились кабачки. Хорошо, думаете вы, если принесу домой, приятно будет Марье Петровне. Ну, входите!

Она начинает: «Марья Петровна,— говорит,— вот я шла с работы, кабачки продавали».— «Нужны мне твои кабачки,— отвечаю я ей. — Тебе что же, моя еда не нравится? Может, отдельно будете питаться? Всю жизнь я всем угождала, а тебе плохо?»

Молчит. И так все сцены, которые она мне рассказывала, мы с ней разыграли. Потом вывожу ее из гипноза. «Будете чувствовать себя хорошо», говорю, и все, что полагается, но попутно внушаю: будете очень хорошо помнить, что было с вами во время сеанса (потому, что после таких глубоких стадий человек вспоминает все смутно, как сон).

И вот когда вышла она из гипноза, вижу, передо мной сидит несколько иная женщина и разговаривает не совсем так, как раньше. Я ей говорю, что невроз пройдет, что все будет в порядке, а она: «Наверное,— говорит,— и я с Людой не всегда была права…» Это, конечно, редкий случай, чтобы приходилось прибегать к таким методам. Тут ведь в чем была причина невроза, вернее одна из причин? Она бессознательно «знала», что девочка не виновата, и это знание давило на нее, пока было скрыто.

Ведь вообще, по-моему, если человек заболевает неврозом, это его хорошо характеризует. Значит, перед вами — человек душевно тонкий, совестливый; внутреннее знание его не заглушено окончательно. Почему я и говорю обычно, что невротики симпатичные люди — не только потому, что их такими делает страдание, а и потому, что только симпатичный человек и способен стать невротиком. Когда он окажется в реально трудной, витально трудной ситуации, он, может быть, выдержит ее гораздо лучше, чем так называемые «сильные» люди. Чего он не выдерживает, так это внутренних сложностей, противоречивых мотивировок, когда по одним соображениям нужно одно, а по другим — совершенно противоположное… И тут я хочу сказать одну очень важную вещь.

Сегодня много пишут о том, что наша эпоха — это эпоха стрессов, дефицита времени и такая нагрузка (психологическая, физиологическая) вызывает неврозы. Я думаю, да и не только я, что неврозы участились — а они действительно участились — не потому, что жизнь стала труднее, а потому, что она чаще вызывает нравственные конфликты.

Вот обратился ко мне молодой человек, у него был «невроз навязчивых состояний» в виде мытья рук. Он, если его не прерывать, мог мыть их целый день, и пришел ко мне со ссадинами на руках — так он вытирал их полотенцем. Первое, с чего он начал, когда мы стали беседовать, это как трудно ему работать у себя в магазине: он мясник, он видит, как другие в том магазине воруют, а сам не может. И дома его ругают («Что ж мяса не принесешь?»), и на работе вынуждают, и оставить место нельзя (родители с трудом его сюда устроили), и сопротивляться всему этому он не может. В общем, все, что связано было с мясом, его очень тяготило: «Мне,— говорит,— до него дотрагиваться противно».

А надо вам сказать, есть такая гипотеза, что невротические симптомы являются символическим выражением душевных конфликтов, и если это раскрыть человеку, то символ из сферы бессознательного переходит в сознание, начинает доставлять осмысленные страдания, но перестает быть источником невроза. Гипотеза умозрительная, я в нее верю ограниченно, но в данном случае решил воспользоваться. Дело в том, что когда он мне рассказал все это, я подумал, что его симптом — символическое выражение отвращения не к мясу, а к воровству. И действительно, после моего объяснения невроз прошел. Правда, это не решило его проблем, но я сейчас не об этом.

Понимаете, если бы моя работа не была связана с перестройкой психологических установок пациента, у меня, видимо, не было бы никаких особых профессиональных проблем, кроме чисто медицинских — как снять невроз, какой метод эффективнее.

С такими проблемами сталкивается любой «нормальный» врач. Ему известно, что такое здоровый организм, и он должен как можно эффективнее привести больного к заранее заданной норме. Ну, а если я не могу снять невроз, не затрагивая так или иначе жизненных установок личности? Тогда все путается.

Во-первых, вмешивается моя собственная система ценностей. Что я должен был сказать этому парню? Что воровать нехорошо? Я и сам так считаю, но ведь именно это привело его к неврозу. Мне-то легко говорить — я не на его месте работаю.

Затем на меня влияет система ценностей пациента. Приходит честолюбец, который страдает, что не может достичь своих честолюбивых целей, и мне трудно не подчиниться желанию мобилизовать его, внушить ему уверенность в собственных силах. А может быть, именно этого делать и не стоит?

Какая-то система ценностей, тоже мешающая, обязательно заложена в самом методе психотерапевтического лечения. Фрейд, например, излагал своим больным в качестве истолкования неврозов такие жуткие, нравственно неприемлемые концепции, что от одного этого, мне кажется, уже вытеснялся симптом. Я не шучу: невротик — человек повышенной нравственной чуткости, а тут ему предлагается признать, что симптом его болезни — проявление бессознательного влечения к собственной матери, например. Это же чудовищно! Это настолько страшно, что одно нравственное страдание начинает вытеснять другое, а в результате — исчезает невроз.

Я, кстати, давно хотел проверить это: предложить больному (если не помогут иные методы) какую-нибудь жуткую, заведомо неприемлемую с его нравственной точки зрения концепцию и посмотреть, пройдет невроз или нет. И вот надо вам сказать, что за все время, что я ношусь с этой идеей, у меня не было ни одного случая, когда бы я осмелился это сделать. Внутренне я каждый раз считал, что пусть уж лучше у него останется его тошнота или тремор, но у меня язык не поворачивался сказать человеку такое, что было бы для него как бы нравственно неприемлемо. Аналитический метод Фрейда, конечно, великолепен, но я хочу сказать, что он не знает иного критерия истины, кроме эффективности. Иначе говоря, психоаналитик считает, что если невроз прошел, значит, он помог человеку найти то, что тому было нужно. А вот я сомневаюсь, что такой критерий достаточен.

Продолжение следует.

Автор: Л. Невлер.